Ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) ist ein zentraler Bestandteil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Es dient Unternehmen und Organisationen dazu, ihre Datenverarbeitungsprozesse systematisch zu dokumentieren. Das VVT listet alle Tätigkeiten auf, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dazu gehören Informationen wie der Zweck der Verarbeitung, die Kategorien betroffener Personen und Daten, die Empfänger der Daten sowie technische und organisatorische Schutzmaßnahmen. Es ist ein wichtiges Instrument, um die Einhaltung der DSGVO nachzuweisen und die eigene Datenschutzstrategie transparent zu gestalten.

Warum ist ein VVT wichtig?

Bedeutung für die DSGVO-Konformität

Die DSGVO schreibt vor, dass Unternehmen und Organisationen Maßnahmen zur Einhaltung ihrer Vorgaben nachweisen können müssen. Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist dabei ein zentrales Element. Es hilft, mögliche Datenschutzrisiken zu identifizieren und gezielt zu beheben. Ohne ein korrekt geführtes VVT kann es schwerfallen, bei Datenschutzprüfungen oder im Falle eines Vorfalls die Einhaltung der DSGVO zu belegen. Verstöße gegen diese Nachweispflicht können empfindliche Bußgelder nach sich ziehen.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Ein VVT schafft Transparenz darüber, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden. Es zeigt auf, welche Daten erhoben, gespeichert, genutzt oder weitergegeben werden, und aus welchem Grund dies geschieht. Diese Nachvollziehbarkeit ist nicht nur für die interne Kontrolle wichtig, sondern auch für die Kommunikation mit Betroffenen und Aufsichtsbehörden. Unternehmen können so gezielt Auskunft über ihre Datenverarbeitungsprozesse geben und das Vertrauen ihrer Kunden und Partner stärken.

Wie erstellt man ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten?

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die Erstellung eines VVT kann zunächst komplex erscheinen, lässt sich aber mit einem strukturierten Ansatz bewältigen:

- Bestandsaufnahme durchführen: Identifizieren Sie alle Prozesse in Ihrem Unternehmen, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.

- Daten kategorisieren: Ordnen Sie die verarbeiteten Daten unterschiedlichen Kategorien zu, etwa Kundendaten, Mitarbeiterdaten oder Lieferantendaten.

- Zwecke der Verarbeitung festlegen: Dokumentieren Sie, warum die Daten verarbeitet werden, z. B. zur Vertragserfüllung oder für Marketingzwecke.

- Rechtsgrundlagen prüfen: Stellen Sie sicher, dass für jede Verarbeitung eine rechtliche Grundlage besteht, wie z. B. die Einwilligung der Betroffenen.

- Empfänger der Daten angeben: Erfassen Sie, ob und an wen die Daten weitergegeben werden, z. B. an Dienstleister oder Behörden.

- Schutzmaßnahmen beschreiben: Dokumentieren Sie die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die Sie ergriffen haben, um die Daten zu schützen.

- Regelmäßige Aktualisierung: Halten Sie das VVT aktuell, da sich Verarbeitungsprozesse ändern können.

Tools und Vorlagen für ein VVT

Es gibt zahlreiche Tools und Vorlagen, die bei der Erstellung eines VVT helfen können. Viele Datenschutzbehörden bieten Musterformulare an, die an die spezifischen Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden können. Spezialisierte Datenschutz-Software kann ebenfalls hilfreich sein, da sie Funktionen wie automatische Updates und übersichtliche Dashboards bietet. Solche Tools vereinfachen nicht nur die Erstellung, sondern auch die regelmäßige Pflege des VVT.

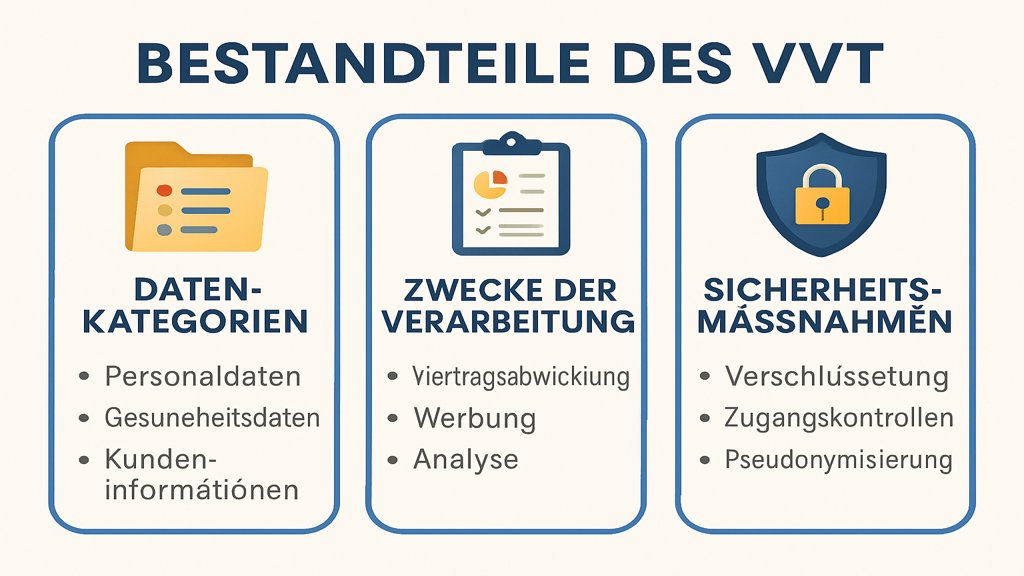

Bestandteile eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten

Pflichtangaben laut DSGVO

Die DSGVO schreibt vor, dass ein VVT mindestens folgende Informationen enthalten muss:

- Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters.

- Zwecke der Datenverarbeitung.

- Kategorien betroffener Personen und der verarbeiteten Daten.

- Kategorien von Empfängern der Daten.

- Übermittlungen in Drittländer (falls zutreffend) sowie die entsprechenden Schutzmaßnahmen.

- Löschfristen für die verschiedenen Datenkategorien.

- Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz.

Optionale Angaben für mehr Klarheit

Neben den Pflichtangaben können zusätzliche Informationen aufgenommen werden, um das VVT zu erweitern und verständlicher zu machen:

- Prozessverantwortliche innerhalb des Unternehmens.

- Beschreibung der genauen Datenquellen.

- Verknüpfung mit internen Richtlinien oder Arbeitsanweisungen.

- Hinweise auf Datenschutz-Folgenabschätzungen, falls erforderlich.

Solche ergänzenden Angaben können die interne und externe Kommunikation erleichtern und die Effizienz von Datenschutzmaßnahmen erhöhen.

Beispiele und Best Practices für ein VVT

Beispiel für ein kleines Unternehmen

Ein kleiner Online-Shop könnte folgende Verarbeitungstätigkeiten dokumentieren:

- Verarbeitungstätigkeit: Bestellabwicklung.

- Betroffene Personen: Kunden.

- Datenkategorien: Name, Adresse, Zahlungsinformationen.

- Zweck: Erfüllung von Kaufverträgen.

- Empfänger: Zahlungsdienstleister, Versanddienstleister.

- Löschfrist: 10 Jahre (steuerrechtliche Aufbewahrungsfrist).

- Schutzmaßnahmen: Verschlüsselte Datenübertragung, Zugriffsbeschränkungen.

Beispiel für eine große Organisation

Ein international tätiges Unternehmen könnte komplexere Tätigkeiten dokumentieren, z. B.:

- Verarbeitungstätigkeit: Personalverwaltung.

- Betroffene Personen: Mitarbeiter.

- Datenkategorien: Name, Kontaktdaten, Sozialversicherungsnummer, Gesundheitsdaten.

- Zweck: Vertragserfüllung, Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen.

- Empfänger: Steuerbehörden, externe Dienstleister.

- Löschfrist: 6 Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

- Schutzmaßnahmen: Zugriff nur für befugtes Personal, regelmäßige Schulungen, Einsatz von Datenschutzsoftware.

Häufige Fehler bei der Führung eines VVT

Bei der Erstellung und Pflege eines VVT treten häufig folgende Fehler auf:

- Unvollständige Angaben: Pflichtangaben wie die Löschfristen oder die Empfänger der Daten werden vergessen.

- Fehlende Aktualisierung: Das VVT wird nicht regelmäßig überarbeitet und spiegelt daher nicht die aktuellen Verarbeitungsprozesse wider.

- Unklare Verantwortlichkeiten: Es ist nicht dokumentiert, wer innerhalb des Unternehmens für die Pflege des VVT verantwortlich ist.

- Ignorieren kleiner Prozesse: Auch kleinere Verarbeitungstätigkeiten, wie das Führen einer Gästeliste, werden oft übersehen.

- Mangelnde Schutzmaßnahmen: Die technischen und organisatorischen Maßnahmen sind nicht ausreichend beschrieben.

Diese Fehler können dazu führen, dass das VVT im Ernstfall nicht den Anforderungen der DSGVO genügt.

Fazit: Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten als DSGVO-Grundlage

Ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch ein wertvolles Werkzeug, um den Datenschutz im Unternehmen zu gewährleisten. Es bietet eine systematische Übersicht über alle Datenverarbeitungsprozesse und trägt zur DSGVO-Konformität bei. Mit einer klaren Struktur, den richtigen Tools und einer regelmäßigen Pflege wird das VVT zu einem zentralen Bestandteil einer transparenten und verantwortungsvollen Datenschutzstrategie.

Erfahren Sie mehr zur DSGVO für Unternehmen, um Ihre Datenschutzprozesse umfassend zu optimieren.

Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, können Themen wie der Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) oder die technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs) hilfreich sein.

FAQ zum Thema Verzeichnis von verarbeitungstätigkeiten (vvt)

Was ist ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT)?

Ein VVT ist eine Dokumentation, die alle Prozesse einer Organisation auflistet, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Es ist ein zentraler Bestandteil der DSGVO.

Wer muss ein VVT führen?

Alle Organisationen, die personenbezogene Daten verarbeiten, sind verpflichtet, ein VVT zu führen, insbesondere wenn sie regelmäßig Daten verarbeiten oder mehr als 250 Mitarbeiter haben.

Welche Angaben gehören in ein VVT?

Ein VVT sollte Angaben wie den Zweck der Verarbeitung, die Kategorien betroffener Personen, die Datenkategorien, Empfänger der Daten und Sicherheitsmaßnahmen enthalten.